2025年,世界电动汽车市场正在发生巨变。

4月,据国家知识产权局信息显示,2024年,我国国内发明专利有效量达到475.6万件,PCT(《专利合作条约》)国际专利申请量和海牙体系外观设计申请量均跃居全球第一。战略性新兴产业有效发明专利量达到134.9万件,电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”发明专利拥有量全球最多。

5月,国际能源署发布的《全球电动汽车展望2025》报告显示,尽管全球经济面临不确定性,电动汽车市场仍强劲增长。预计2025年,全球电动车销量将突破2000万辆,占新车总销量的逾四分之一。

6月,波兰前总理马雷克·贝尔卡在深圳出席2025清华五道口全球金融论坛时称,中国品牌的电动汽车在欧洲市场很有可能取代特斯拉的位置。6月末,小米YU7发布仅3分钟,大定数就突破20万台,被媒体称赞“创造了世界汽车史上的新纪录”。

越来越多的信息展示:中国电动汽车正在加速驶向全球。

那么,过去几年,中国是如何从跟跑到并跑再到领跑的呢?依托星河智源AI+知识产权大数据创新平台的“智能检索”能力和“智策”专利分析能力,我们生成了《电动汽车行业技术主题专利导航报告》。报告支持一键调整多图表数据源和展示维度,并可动态分享,从这份报告中,您或许可以一窥中国电动汽车从落后到占据创新高地的蜕变之路。

《电动汽车行业技术主题专利导航报告》围绕电动汽车技术主题,从电动汽车技术构成、目标市场国/地区趋势分析、技术中国省市分布、技术中国城市分布、全球主要申请人、申请人技术分布情况等类目给出了全面的分析。同时报告也针对该领域下国际竞争情况和企业发展策略给出客观的分析。报告完整版内容共17页,想要获取完整版报告,请详见文末领取方式。

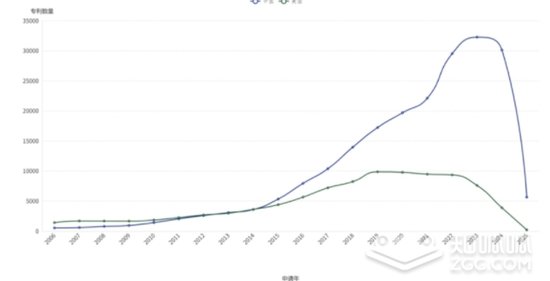

从数据整体趋势来看,中国受理局的专利申请量在2006年至2024年呈现爆发式增长,尤其自2017年后增速显著加快,2024年达到峰值30120件,而美国受理局的专利申请量则从2010年高峰期的9770件逐步下滑至2025年的210件,形成“剪刀差”式分化。

分布情况上,中国在2013年首次反超美国成为受理量第一的管辖地,此后差距持续扩大,至2024年已形成近10倍的规模差。从重点分析维度,中国专利数量的指数级增长反映了其在技术研发、产业政策或特定技术领域的集中布局,可能与国家战略产业(如新能源、人工智能或通信技术)高度相关;而美国受理量的持续萎缩可能源于技术生命周期进入成熟期、企业全球化布局导致申请地转移或市场竞争格局变动。

数据总结层面,中美的技术发展路径差异显著:中国通过规模扩张占据主导地位,但需关注质量与可持续性;美国早期技术优势随着时间推移逐步被替代,其业务价值或更多转向技术输出或标准合作,未来可结合专利IPC分类深化技术领域关联性挖掘。

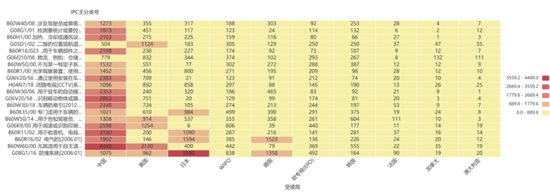

从整体趋势来看,中国在自动驾驶与智能汽车领域的专利布局占据显著优势,多数IPC分类下的专利数量远超其他国家,例如B60W60/00(自主车辆控制系统)以4448件领跑全球,较美国的2130件高出一倍以上,反映了中国政策支持与市场规模化推动技术创新集中爆发。

全球分布呈现区域技术侧重差异:美国聚焦于图像识别(G06K9/00, 1254件)和物流管理(G06Q10/08, 832件),体现其在人工智能与商业化场景的深度融合;日本则集中于防撞系统(G08G1/16, 3580件)与车载电气系统(B60R16/02, 1594件),延续其传统汽车产业安全性与精密制造优势;德国、韩国在驾驶控制子系统(如B60W50/14)与车载仪表(B60K35/00)上表现突出,显示技术细分领域的深耕。

数据总结表明,全球竞争格局从单一技术突破转向系统化整合,中国需加强基础算法(如G06K9/00专利密度低于美国)与国际专利布局,而日韩企业依托传统制造优势向智能化硬件延伸的路径值得关注。未来技术商业化路径可能围绕物流自动化(G06Q10/08)、车路协同(G08G1/01)及热管理(B60H1/00)等细分场景展开竞争。

整体趋势上,车辆智能化与自动驾驶技术领域呈现高活跃度,前两位的G08G1/16(防撞系统)和B60W60/00(自主车辆驱动控制)专利总量均超过8000件,反映安全性与控制算法是当前行业核心攻关方向。

从分布情况看,B60类(车辆零部件)与G06/G08类(计算与物理控制)形成交叉渗透,其中车载电气系统(B60R16/02)与车载电子设备(B60R11/02)专利量分别达6070件和5637件,印证硬件电子化与软件算法融合的技术集成特征;重点分析发现图像识别(G06K9/00)和交通对象感知(G06V20/58)合计专利9497件,凸显感知层技术的突破需求,而B60W50/14(驾驶干预预警)与B60K35/00(智能座舱仪表)则指向人机交互维度的创新缺口。

数据总结表明,汽车产业已形成以主动安全为基石、自动驾驶为核心、车舱智能化为拓展的三层技术格局,未来需强化跨分类技术耦合(如B60W30/18牵引控制与G06V感知的协同),同时警惕低价值专利过度集中在车载电器(B60R11/02)等成熟细分赛道的同质化风险。

从整体趋势来看,数据揭示了自动驾驶与智能交通领域专利布局的快速扩张和技术重心转移。B60W60/00(自主车辆控制系统)的专利数量从2019年的275件激增至2024年的1144件,印证了自动驾驶技术成为行业核心焦点。G06V20系列(计算机视觉与障碍物识别)自2020年后快速崛起,尤其在2022年G06V20/58(移动物体识别)达1109件,2024年仍保持783件,显示环境感知技术是支撑自动驾驶落地的关键技术环节。而早期技术如G08G1/16(防撞系统)的专利量在2017年达峰值802件后逐步下降,反映传统主动安全技术逐渐被集成到更复杂的自主控制系统中。

重点领域分析显示,环境感知(G06V20系列)与车辆控制(B60W系列)的交叉创新成为技术突破方向。例如,G06V20/56(车载传感器实现车辆外观)与B60W50/14(驾驶员干预提示)的同步增长(2023年分别为914件和622件),表明人机交互与感知冗余设计是提升自动驾驶安全性的关键。此外,B60R1/00(车载摄像头系统)专利量从2017年的372件攀升至2023年的28件后大幅下降,可能指向光学硬件创新趋缓,转向算法优化或多传感器融合(如激光雷达与视觉互补)。

数据总结而言,专利布局已从单一功能技术(如防撞、导航)转向以自动驾驶为核心的全栈技术生态,覆盖感知、决策、控制、人机交互四大环节。技术价值梯度表现为:底层传感器与算法(G06V系列)> 车辆控制(B60W系列)> 子系统集成(B60R/H系列),而市场价值更倾向于高增长领域如环境感知和车路协同。企业需重点关注多模态感知融合、车规级芯片、以及符合功能安全(ISO 26262)的冗余系统设计,同时警惕传统技术路径的衰退风险,前瞻布局法规响应型技术(如数据隐私保护)以应对未来竞争。

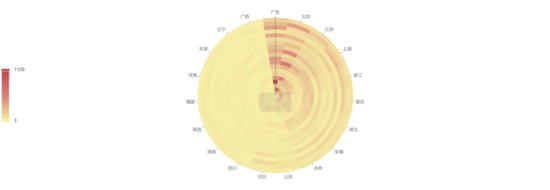

整体趋势上,广东省以显著优势占据专利总量的领先地位,尤其在车载电子系统(如B60R11/02专利数达1100)、自动驾驶控制系统(B60W60/00专利数530)及环境感知技术(G06V20/58专利数410)等方向形成核心集群,反映出其在汽车电子集成与智能化技术研发上的主导地位;北京紧随其后,聚焦图像识别(G06K9/00专利数532)、高精度定位(G06V20/58专利数612)及车路协同(G08G1/01专利数401),凸显其科研院所聚集优势;江苏、浙江则在电气系统(B60R16/023专利数138)、物流管理(G06Q10/08专利数88)等细分领域布局密集,体现产业链协同创新特点;重庆、湖北等中西部省份则围绕自动驾驶控制算法(如B60W60/00专利数304)与车载传感器(G06V20/56专利数134)加速追赶。

分布情况显示技术热点存在区域分化:车载信息娱乐(B60R11/02)与座舱系统(B60H1/00)形成广东、江苏双核;环境感知技术(如G06V20/58)则呈现广东、北京、上海“三角竞争”态势;自动驾驶系统(B60W60/00)呈现广东为研发中心、北京为算法策源地、重庆为产业化试验场的梯度分布。

数据总结表明:智能汽车技术创新呈现“东强西进”态势,头部省份技术布局趋向全栈化,但细分领域仍存区域壁垒——如北京在车路协同(G08G1/01)专利数超上海2.6倍,显示其在V2X标准制定中的话语权优势。建议企业结合区域技术禀赋优化研发布局,如中西部省份可借力重庆的车辆控制专利群(B60W60/00)发展特定场景自动驾驶,同时需警惕过热领域(如车载摄像头B60R1/00)的重复投入风险。

通过对上述专利数据的综合分析,可以看出整体趋势聚焦于智能驾驶与车联网领域的技术创新,其中北京、深圳、上海、重庆等一线城市在专利数量和技术布局上占据主导地位。

从分布情况看,北京市以B60W60/00(自主车辆驱动控制)、G06V20/58(交通对象识别)、G06K9/00(图像识别)等技术领域的绝对数量(如829项、611项)领跑全国,体现了其在算法开发、环境感知与控制系统集成层面的核心技术优势;深圳市则突出于车载电子(B60R11/02专利706项)与车辆通信(B60R16/023)的硬件研发,显示出产业链配套能力的成熟度;重庆市以B60W60/00(304项)、B60W30/06(驻车控制208项)和车辆牵引系统的专利积累形成差异化布局,可能与当地汽车产业集群属性紧密相关。

数据总结显示,头部城市技术布局向全栈能力延伸,而中小城市依托特定细分技术(如芜湖在车辆通信、合肥在传感器集成)形成局部突破,反映出行业正从单一技术突破向系统化、场景化解决方案发展。值得注意的是,专利数据映射出企业更倾向于通过电子控制(B60R16)、环境感知(G06V)与驾驶决策(B60W60)的技术融合提升自动驾驶成熟度,但车辆数据安全、低功耗边缘计算等交叉领域尚存专利缺口,可能成为后续技术攻关方向。

全球电动汽车专利的硝烟已然散落,一幅清晰的技术权力版图赫然显现:

中美易位,格局已定:中国凭借持续高投入和政策驱动,在专利上彻底扭转技术主导权,成为全球创新生态的核心引擎。不过,中国虽占据专利数量优势,仍需在基础算法、国际专利布局上缩小与美国差距,避免 “大而不强”;

区域融合,构建跨区域生态:远离车载电器、传统防撞系统等衰退领域,向车规级边缘计算、多模态感知融合迁移;依托长三角|大湾区专利集群效应,推动“硬件-软件-通信”技术融合,在车路协同、数据安全等交叉领域形成标准话语权。

在这场以专利为“钥匙”的产业变革中,中国已握有打开万亿市场的关键密码。然而,如何从“专利数量领先”迈向“专利价值引领”,仍是亟待破解的时代命题。智策,将持续为中国电动汽车技术知识产权赋能——让创新者用数据说话,以智能决策,陪伴行业共赴万亿赛道的进阶之路。

深度洞察:3分钟生成专家级分析报告,覆盖全业务场景,从宏观产业分析到微观技术导航,分析效率提升80%;

AI赋能:AI可以自动、智能读图,10秒生成专业解读,内容覆盖全面,文字条理清晰;

动态灵活:报告、多图、单图无缝切换,无缝协同;一键调整数据范围,图表数据随意下钻分析并可实时联动更新;

智能计算:报告结论数据参数可配,自动关联计算公式生成分析数据等关键指标;

模板复用:标准化分析流程,定制化数据替换。

如果你想获取完整版电动汽车行业技术主题专利导航报告PDF版本,可以扫描下方二维码,选择报告领取选项,即可领取完整版报告;

如果您还想体验动态电子报告(可按需修改和调整数据分析和展示范围),也需扫描二维码,选择产品体验选项,获取智策功能体验权限。登录产品界面后填写分享码lQ6Vex,即可查看报告。

一对一,专家服务

响应及时,服务高效

授权率高,安全性强

全程托管,进度可查